top of page

教わりたいコーチと教わりたくないコーチ像

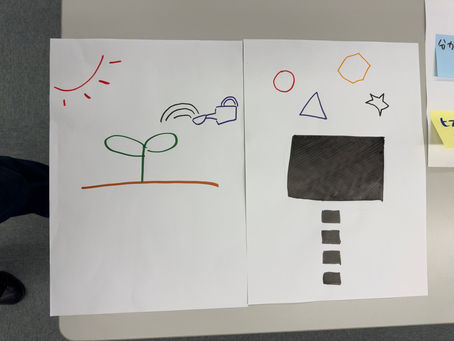

日本スポーツ協会のスポーツコーチングリーダー(SCL、共通科目Ⅰ)講習会の講師をすることが年に何度かあります。1日の対面講習(事前・事後学習があるため、講習自体が1日で終わるわけではありません)の中で、受講者がたくさん自分の意見を語り、他の受講者の声に耳を傾け、手を動かし、体を動かし、頭を働かせます。そこに講師である私も加わり、楽しく講習を進めています。 この講習の後半部分で、これまでの学びをもとにグループで「教わりたいグッドコーチ像と教わりたくないコーチ像」を見える化してもらっています。基本、お絵描きするのですが、大人になってからの真剣なお絵描き、なかなかの見ものです。 そして先日、とても興味深い絵を描いてくださったグループがありましたので、それを紹介させて頂こうと思います。 どちらがどっちか判別つくでしょうか。特に文字がないので想像するしかありませんね。 左側が「教わりたいコーチ」、右側が「教わりたくないコーチ」です。 左側の「教わりたいコーチ」では中央にある植物がアスリートとのこと。コーチは土や水、太陽のような、アスリートが自分の花を咲かせ

伊藤雅充

2025年12月15日読了時間: 2分

Application Scienceとしてのコーチング学

コーチング学とは何をする学問なのか? 日本体育大学で大学院のコーチング学系を設置した際、国内外の多くの専門家と議論を重ねました。そこで得た感覚は、今もなお私の中に強く残っています。私はコーチング学を「コーチング実践に直接関わる学問」として捉えています。かつて私が取り組んでいたバイオメカニクスや運動生理学、トレーニング科学は、広義のコーチング学に含まれる重要な分野であるものの、それ自体がコーチング学ではありません。コーチングに“役立つ”学問であっても、コーチング学“そのもの”とは異なる。私はそう考えています。 今回は、その考え方が形成される上で重要な影響を与えた経験について紹介します。 イギリス訪問で得た気づき 日本体育大学は平成23〜25年度に「文部科学省大学スポーツ研究活動資源活用事業」を受託し、体育教師およびコーチの専門能力向上に関する研究を行う機会を得ました。特にコーチング能力に関する部分は「コーチ実践指導力の向上プログラム開発」というテーマで調査・研究を進めました。 その一環として、イギリス、ドイツ、フランス、オーストラリア、ニュ

伊藤雅充

2025年11月24日読了時間: 5分

日本のハイパフォーマンス・パラコーチ育成の現状と課題(世界コーチ会議でのプレゼン)

2025年11月20日からギリシャ・アテネで国際コーチングエクセレンス評議会主催の世界コーチ会議が開催されており、その中でハイパフォーマンスコーチの育成についてのセッションが行われました。このセッション、通常の参加者にも公開されておらず、ノミネートされた15か国程度の代表者だけが集まって、お互いの取り組みを紹介し合いました。私(伊藤)もパラコーチ育成についての現状を日本大学の橋口先生、伊佐野先生とともに情報提供してきました。 私たちの資料タイトルは「Supporting High Performance Para Coaches' learning: Examples from Japan」でした。内容は以下のようなものでした。 日本のパラスポーツにおけるコーチ育成は、長年にわたってボランティアや福祉的支援を基盤に発展してきたため、競技力向上のための専門的コーチングが十分に体系化されていないことが課題となっています。多くのコーチは、家族・教師・学生ボランティアなど“支援者”としてスポーツに関わり始めるため、パフォーマンスコーチングの基礎を学ばない

伊藤雅充

2025年11月22日読了時間: 4分

「実力が出せなかった」—それが実力

試合や大会のあとによく耳にします。 「今日は実力が出せませんでした。」 でも、私はこう思うのです。 「実力を出せなかった」——それが実力です。 厳しい言い方に聞こえるかもしれませんが、運動学習の側面から見れば自然なことです。おそらくは「普段のトレーニングではもっと上手くできているのに」という思いから、そのように言っているのだろうと予想します。このような場合、一度、実力とは何か?を考えてみる必要があると思います。そして、普段のトレーニングの仕方を見直してみる必要があると思います。 指導者もアスリートも、トレーニングでできれば試合でもできるはずと思っているかもしれません。ただ、それは試合とトレーニングがしっかりとつながっている場合にのみ当てはまることです。言い換えれば、 オーセンティック(正統性、本物さ)なトレーニング ができているのか否か。ここがズレていれば、試合の場面で、トレーニングでのパフォーマンスが発揮できなくても当然です。 また、パフォーマンスは 変動 するもの、あるいは 平均回帰 するという性質を理解できているかどうかも重要な観点です。よ

伊藤雅充

2025年11月20日読了時間: 3分

勝負は勝たなければ意味がない?

今朝、電車の中で、ある広告に著名なアスリートの顔写真とともに「勝負は勝たなければ意味がない。そんなことは当たり前だ。でも、ただ勝てばいいのだろうか。相手を傷つけない…」と書かれているのを見かけました。 どういう意味で「勝たなければ意味がない」と言っているのかと疑問に思いました。本人の言葉なのかも分かりませんが、アスリートが時折口にする「勝たなければ意味がない」というのに、いつも首を傾げてしまう私なので、今朝も「ん?」と思ったのでした。私自身は、勝負に挑戦すること自体に意味があると思っています。結果はあくまでも副産物。 ただし、勝負の結果はどうでもよいとは思っていません。私も勝ちたくてたまりません。負けるのはいやです。 「勝たなければ意味がない」という時の「意味」とは何なのでしょうか? 「勝つ」ことによって得るものは何で、その意味とは? その何かを得られなかった場合に失うものとは? たとえば、プロ選手が勝たなければ収入がゼロになる、解雇される、といったような場合があるならば、収入を得るためには勝たなければ意味がないとかいうのであれば、ある程度は理解

伊藤雅充

2025年11月16日読了時間: 2分

「してあげる」と「任せる」のあいだで

皆さん、こんにちは。伊藤です。 先日、岡山県津山市で研修会の講師を務めさせていただきました。この研修会、同じ場に子ども・保護者・指導者が集まり、お互いに語り合うというユニークなスタイルをとってみました。さまざまな研修を担当させていただいていますが、一つの空間に三者が揃う研修は珍しく、私自身、これが上手くいくのか?という疑問も持ちながら、同時に私自身のスキルを伸ばすチャンス!と思いながら「学びの実験」をしてみました。 この研修に際して、とても興味深い質問を頂きました。それは、 親は、子どもにどこまで「してあげる」べきなのか? というものです。子育て、教育、スポーツの現場で多くの方が悩まれている課題だろうと思います。私自身親として、指導者として、教員として、同じような悩みをいつも抱えてきました。この問いに対して、その場でどのような話し合いがされたのか、私がどのようにその場で考えたのかをまとめてみたいと思います。 子どもたちの声を“待つ” 「親はどこまでしてあげるのがいいのか」。事前アンケートで、ある保護者から寄せられた質問を、そのまま子

伊藤雅充

2025年11月7日読了時間: 6分

NCDAがブータンオリンピック委員会とMoU締結

2025年10月29日、ブータンの首都ティンプーで、ブータンオリンピック委員会(BOC)と日本体育大学コーチデベロッパーアカデミー(NCDA)が、コーチ育成と教育的連携に関する覚書(MoU)を締結しました。この協定は、スポーツコーチングの専門知識の相互交換、共同プログラムの促進、そしてコーチング文化の創造を目的としています。 パートナーシップの始まり 署名式では、BOCのソナム・カルマ・ツェリン事務総長が「このMoUは共通の価値観と目標に基づく新たなパートナーシップの始まりです」と述べました。また、「コーチは選手を強くするだけでなく、人を導く存在です。だからこそ、コーチを支える仕組みを整えることが重要です」と語っています。BOCは、国内のスポーツ発展を支える中核機関として、今後のコーチ育成や教育的交流を重視していく姿勢を明確に示しました。 ブータン側は、政治的安定と地域的中立性を活かし、スポーツを地域協働や平和促進の手段として発展させていく構想を語っていました。このようなビジョンは、スポーツを社会的・教育的な活動として位置づけるBOCの方針と

伊藤雅充

2025年11月1日読了時間: 4分

HOPE事業を展開しています。

こんにちは。伊藤雅充です。 今回は、私たちのチームが取り組んでいるHOPE事業について紹介したいと思います。 日本体育大学は、令和6年度および令和7年度の スポーツ庁委託事業「国際情勢に応じた海外アスリート等支援事業」 を受託し、紛争や災害などの影響により自国で十分なトレーニングを行うことができないアスリート等を日本に招へいし、安全かつ安心して練習できる環境を提供しています。 私たちは、この受託プロジェクトを HOPE(High-performance support for Overseas Para-athletes under Emergency) と名付けました。HOPEという名称には、困難な状況にあるアスリートを支えるだけでなく、「スポーツを通じて人と人がつながることで新しい希望を生み出す」という思いを込めています。 令和6年度の事業は、 パレスチナ、イエメン、レバノン、アフガニスタン の4か国を対象として実施しました。まずパレスチナNPC(National Paralympic Committee)選手団(陸上競技と卓球)を日本に招へ

伊藤雅充

2025年10月21日読了時間: 3分

Coach the Coach ― Building a Winning Coach Culture(勝つ文化を育てるコーチング)

皆さん、こんにちは。伊藤雅充です。 2025年5月にマレーシアで行われた国際スポーツコーチング会議にて講演を行いました。その際、マレーシア国立スポーツ研究所(ISN)が運営するポッドキャスト番組 Perform Podcast に、日本体育大学コーチデベロッパーアカデミー(NSSU Coach Developer Academy)ディレクターとして出演しました。テーマは「Coach the Coach ― Building a Winning Coach Culture(勝つ文化を育てるコーチング)」。今回の記事では自動文字おこしのデータを使って作成した要約(AIによる)を紹介します。 コーチング文化の基盤は「学び続ける姿勢」 最初に問われたのは「勝つコーチ文化とは何か」。国や文化が異なっても、優れたコーチやコーチデベロッパーに共通するのは、 自らを高め続けようとする意欲 だと感じている。 「学びたいという姿勢こそが、コーチング文化を育てる土壌になる。」 この“学び続ける心”が、国や競技を超えて指導文化の質を決定づけると強調した。...

伊藤雅充

2025年10月12日読了時間: 4分

bottom of page